これまで話してきた内容は、

アーネストの弟子である森村泰昌氏の、

解説によるところがほとんであります。

多少、私の話も書きましたけれど、

基本的には直弟子である森村氏による、

お話しです。

さて、他の人はどう思っていたのでしょう?

いわゆる「写真家」の中で、

アーネストは知られていたのでしょうか?

この一連の記事の元ネタである、

1999年6月号の芸術新潮。

これによりますと、実はアーネストは、

「知っている人だけ知っている人」

つまり、業界でも著名ではなかった、

ことが分かるんですね。

写真家の畠山直哉氏が書いている、

アーネストの写真との遭遇や、

その著書の内容、モダニズムという世界、

それらを少しまとめてみたいと思います。

まず、畠山直哉氏の説明から。

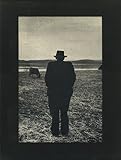

有名なのは、こんな作品群ですね。

この写真集が、特に評価されています。

その畠山氏も、実は知らなかったと、

書いていたのです。

名前は知っていたけれど、

のレベルだったようです。

その畠山氏が、アーネストの書いた本、

「35mm Nega and Prints」

という、アメリカで出版された技術書から、

引用している言葉が、実にモダニズム的で、

奇妙に切ないのです。

我々は技術をマスターしなければならない。だが技術は、それ自身では全く意味のないものなのだ。

我々は人生の意義を表明し、自然の美を捉え、世界の実態に踏み込んでいくための。その方法を発見しなければならないのだ。(p14)

この若きアーネストの文章を読んで、

畠山氏が書いた文章を読んで、

私が思うのは、それが可能だ

と信じた時代があった。

それがモダニズムといえるのではないかと。

畠山氏が好きなアーネストの作品を上げているんですが、

それがこれらです。

畠山氏はこう書いています。

そういった写真が、「フィルム」や「露出」を説明するために使われていたりする。なんだか贅沢だ。

その後、畠山氏は1960年代に、

アーネストが日本で

どのような評価を受けていたかを、

調べるのですが。。

畠山氏によると、

見つかった文献はこれだけだそうです。

「アーネスト・サトウ写真展」は、一種のサロンピクチュア的なあまさがつきまとっていて、印画仕上げの美しさだけが印象に残る写真展だった。

アサヒカメラ1964年9月号

当時の日本で写真の主流だったのは、

リアリズム。

端的に言えば、汚い世界を好む考え方です。

しかし、だれもこれらを見て、

これしか書かなかったんでしょうか。

評者には木村伊兵衛もいたと言うのに。

いかに彼が、日本で受け入れられなかったかを、

示しているように思われます。

アーネストの考える「モダニズム」。

その一方で、複雑なものに支配されている、

一種のアニミズム的現実。

今も変わらない、それを思う度に、

私自身が複雑な思いにとらわれるのです。

畠山氏が最後に書いている文章は、

そのやるせなさを、よく表していると思います。

ディオゲネスは街路で、ランプをかざして「人間」を探して歩き回ったという。そんなことをしても「人間」がその辺の隠れているのを見つけ出せるわけではない。「人間」はそれを探して歩き回る行為のまわりに、観念として浮遊しているだけだ。だがそれでも、「人間」を探すことなしには僕たちは生きてゆけない。僕たちはいつも「人間」を待ち続けている。

カメラを構える写真家は、ランプをかざす哲人にほかならない。アーネスト・サトウもそう信じていたはずだ。

新進気鋭時代の畠山氏が、

言葉を選んで書いたであろう、

この文章。

勇気が必要だったはずです。

私は敬意を払いたいと思います。

(もちろんつづきますよ!さあ、小難しいこと抜きで、クリックでもどうです?)

- 作者: Y.アーネストサトウ,高階秀爾,Y.Ernest Satow

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 1998/10

- メディア: 大型本

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

![芸術新潮 1999年 06月号 [特集 カメラ好き集まれ!] 芸術新潮 1999年 06月号 [特集 カメラ好き集まれ!]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61NDRrSzTSL._SL160_.jpg)